■中山説太郎とは

上野商店では、水産会社を創立します。のちに北洋漁業に関わるようになりますが、その素地になったはずです。島徳商店では、鉱山の経営を任されますが、その鉱山が久原鉱業に買収され、のちに主人と仰ぐ久原房之助に見出されます。大正6年、44才の若さで、久原鉱業の屋台骨を支える専務取締役に就きます。久原財閥の大番頭の誕生です。旧中山家住宅は、この前後に建設されます。久原の神戸住吉の本邸二楽園や東京白金の別邸八芳園のような住居を夢描いていたかも知れません。

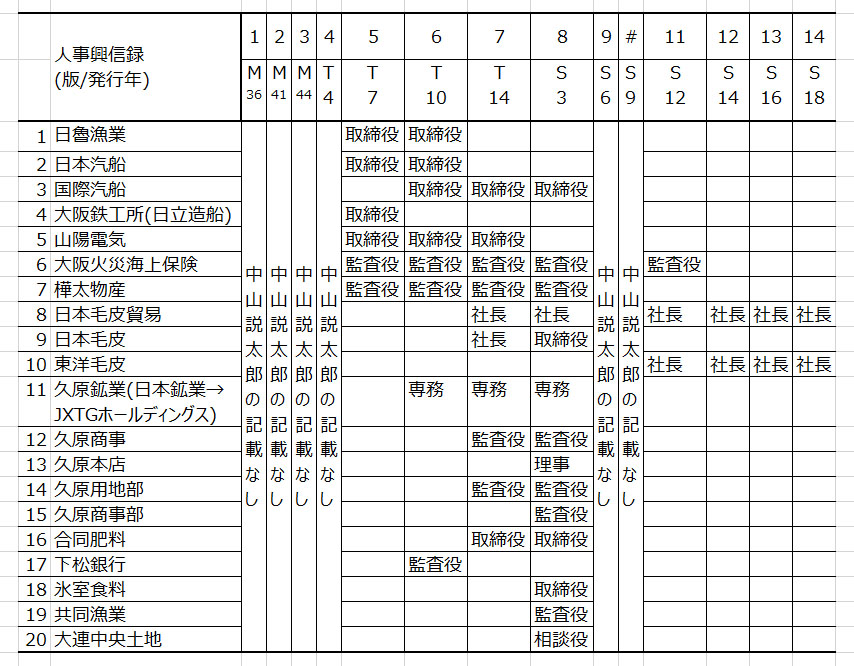

説太郎は、久原資本を使って次々と事業を立ち上げていきます。昭和18年までに刊行された人物興信録から会社名が特定できます。少なくとも、20社の役員に就いていました。日魯漁業では、大正3年の創業から、取締役になっていましたが、大正4年の興信録(第4版)には記載がありません、昭和6、9年のそれには、説太郎が完全に抜けています、よって興信録を100%信ずることはできませんが、多くの会社の役員を務めていたことは事実でしょう。

人事興信録より抽出作成

時事新報全国50万円資産家調査(大正5年)より

説太郎の年譜

| 1873(明治 6) | 0 | 才一郎の長男として誕生 |

| 1889(明治22) | 16 | 小学校卒業、一時教鞭をとる |

| 1891(明治24) | 18 | 大阪商業学校入学 |

| 1895(明治28) | 22 | 卒業後、上野商店入社 |

| 1899(明治32) | 26 | 島徳商店入社 |

| 1904(明治37) | 31 | 久原鉱業入社 |

| 1914(大正3) | 41 | 日魯漁業専務取締役 |

| 1917(大正6) | 44 | 久原鉱業専務取締役 |

| 1918(大正7) | 45 | 大阪鉄工所(日立造船)専務取締役 |

| 1919(大正8) | 46 | 日本汽船の創業、専務取締役 |

| 1920(大正9) | 47 | 氷室組の創業、社長 |

| 1945(昭和20) | 72 | 連島西之浦に帰郷 |

| 1961(昭和36) | 88 | 病没 |

第一次世界大戦後の世界恐慌で、久原のビジネスは大打撃を受けます。久原の政界進出もあって、久原のビジネスは久原の義兄鮎川義介への譲渡を含めて大幅に縮小します。それに伴って、説太郎も久原と疎遠になっていきます。昭和になって毛皮事業のみに専念している様子が、先の興信録から読み取れます。

戦後には、西之浦の自邸(=旧中山家住宅)で、悠々自適の生活を送ったようです。パン工房をつくったり、日本酒の醸造も楽しんでいたことが伝わっています。説太郎の生涯を簡単にまとめると、右の年譜のようになります。

その一方で、説太郎の成功譚は、幕末の動乱と明治新政府の混乱の中で、下級武士一家がどのようにして生き延びたか、それを語ってくれます。実は、本ページの冒頭の記述は正確さを欠いています。中山家の仕えていた成羽藩は、明治になって立藩しています。それまでは交代寄合山崎家の所領地で、藩としては認められていません。説太郎の生まれた明治6年には、廃藩置県により、成羽県、深津県を経て、すでに小田県になっています[その後、さらに岡山県に併合]、また、版籍奉還により、武士ではなく、士族になっています。

才一郎が生まれた4年後、嘉永6(1853)年の黒船来航をはじめとして諸外国からの開国要求への対応をめぐって、大老井伊直弼による安政の大獄があり、桜田門外の変で井伊は暗殺されます。

慶応3年、大政奉還のあった年、才一郎は18才です。陣屋勤めはしていたでしょうが、家督の継承は不明です。翌年には鳥羽伏見の戦いがあり、さらに戊辰戦争に発展していきます。交代寄合・山崎家は旗本ですから、本来なら幕府方についたはずです。しかし新政府軍寄りだったようです。治安維持を目的に農兵隊(騰竜隊、奮獅隊)を組織していますし、版籍奉還後に新田開発で1万石以上になったとして成羽藩を立藩しています(維新立藩、これが後の男爵につながっていきます)。戊辰戦争には兵を送っていません、減封されていないところをみると、協力的だったと考えられます。

明治2年、版籍奉還が実施されます。藩主山崎冶祇(はるよし)は知藩事になり、中山家は卒族(のちに士族)になります。明治4年、才一郎22才で廃藩置県、壬申戸籍を経験します。成羽藩が成羽県に変わり、知藩事は罷免され、代わって中央政府から県知事が送り込まれます。すでに、主従関係はなくなっていましたが、残っていた徴税の仕事もなくなり、無役となります。才一郎は、西浦陣屋で、この激動をどのように捉えたでしょうか。

連嶋町史には、大政奉還(町史では幕政奉還)、廃藩置県の章に、右の囲みのような記述があります(P370)。父君の貞造氏とともに、才一郎の名が見えます、順位は下位の方です。

| この当時、山崎領成羽藩の連島陣屋には、左記の藩士が在住して居った。(岡山県郡治誌) | ||||

| 明治4年8月成羽県士族卒禄高取調帳(抄) | ||||

| 1、 | 現石高4石8斗2人扶持 | 士族 | 亀島新田 | 渡辺定衛(後改名直行) |

| 1、 | 現在高2石4斗1人扶持 | 卒 | 西之浦村 | 中山貞造 |

| 1、 | 同額 | 卒 | 同 | 中山啓次郎 |

| 1、 | 同額 | 卒 | 亀島新田 | 上野平衛(死亡、和賀太相継) |

| 1、 | 同額 | 卒 | 西之浦村 | 江原要三郎 |

| 1、 | 同2石一人扶持 | 卒 | 西之浦村 | 安木又十郎(死亡、顧明相継) |

| 1、 | 同1石6斗一人扶持 | 卒 | 西之浦村 | 有本三穂衛 |

| 部屋住元1人扶持改正扶持なし | 中山才一郎 | |||

| 同上 | 上野和賀太 | |||

| 但し卒も両年後には士族になった。 | ||||

映画にもなった「武士の家計簿」(磯田道史著)に、家禄奉還に応じて、まとまった現金を手にした下級武士が、それをどのように資産運用するかの選択が論じられています。

| 運用方法 | 期待利回り | 元本リスク | 流動性 |

| A.農地を購入し地代を得る | 7.5% | 小 | 低 |

| B.借家を購入し家賃を得る | 13% | 中→小 | 低 |

| C.会社に預金して利子を得る | 15% | 大→中 | 高 |

| D.親戚知人に貸し利子を得る | 20% | 甚大 | 中 |

才一郎が、どのような資金運用をしたかは明らかではありません。後に説太郎が大阪に出て実業の世界に身を置く選択をしていますが、得られた財貨をCの方法で運用する芽は、ここにあったと推量できます。

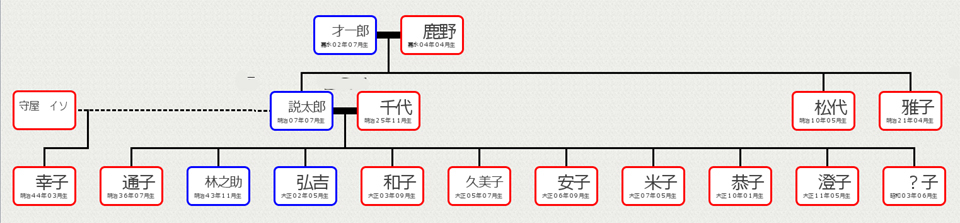

左に中山家の家系図(人事興信録[大正7~昭和18年]の記述から作成したもの、この資料では説太郎の生年が明治7年になっている、他の資料では明治6年)を示します。説太郎の長男林之助氏は、地元連島郵便局の局長を務める一方で、ランの育種家として日本蘭協会の会長/名誉会長を務めています。

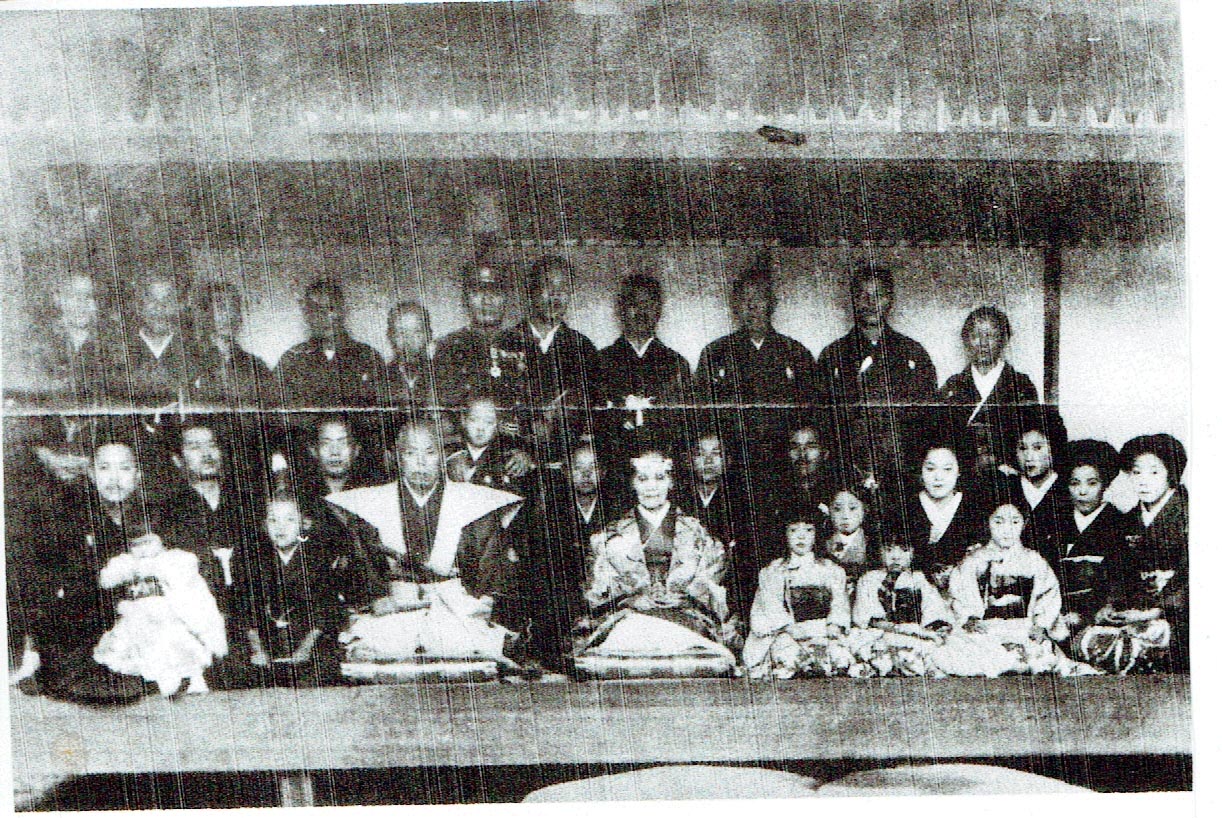

大正8年、住宅の落成を兼ねて、説太郎の父母、才一郎(69才)・鹿野(67才)夫妻の金婚式が催されています、右は、そのときの記念写真です。最前列左端が説太郎(46才)です、前年に生まれたばかりの五女米子を抱いています。

金婚式を祝う風習は、もともと日本社会にはなかったのですが、明治中期にイギリスからもたされたものが急速に広まったようです、中山家は進んで取り入れたのでしょう。才一郎は、裃に脇差、武士の正装です、時代は移っても、心根はまだ武士であったのでしょうか?

ところが、これほど活躍していたにもかかわらず、説太郎の紹介記事は多くありません。以下には、入手できた3つの記事を載せていますが、久原房之助の黒子に徹していたことにその一因がありそうです。

連嶋町史(昭和31年刊) 連島の人物誌より P338-9

中山説太郎(1873~

氏は才一郎の長男として本町西之浦に生まれた。中山氏は元岡田藩に仕えたが後に成羽藩に仕え西之浦陣屋に勤務せし故明治維新後士族となられた。 説太郎氏は小学校卒業後、十六才にして一時連島校に教鞭をとりしも志を立て上阪し、間もなく東京へも行ったが再び大阪に帰り二十四年に大阪商業学校に(今の大阪経済大学の前身)に入学し二十八年に卒業した。卒業後上野商店に入り、石

大正九年に第一次欧州大戦が止んだので経済界は恐慌を来し、久原商事会社が先ず整理を発表し続いて関係各会社共整理状態となり、久原氏は政界入りをすることになったので、氏は関係各会社より退隠することになり、その後は冷凍船を建設して冷凍事業を経営したり、或は朝鮮で鉱山事業を計画したりなどされたが、日米終戦後は、老年の為に帰郷家居せられて今日に至って居られる。

大阪財界人物史(大正14年刊) P259-260

久原鉱業株式会社 専務取締役 中山説太郎氏

氏は岡山県士族中山才一郎氏の長男、小壮志を立てて大阪に出て、久原氏の認識するところと為り、一躍久原家の中堅と為り、往年戦後好況に際し、奇策縦横、為すこと皆策中す、大胆なる久原の商策の陰に、 雄図を健蔵する中山氏あり、智略、識才、併び有し、かつ資本階級としては、極めて円満にして人望ある久原房之助氏を擁し、氏が尖鋭衝(あた)るべからず、八方閃躍する謀計を活描する久原一段の映画は、実に、当時何人も其の矢面に立つ能はざらしめき。

久原家は、当時、一方、才気煥発(かんぱつ)、縱横の奇才たる氏を右翼に、深沈果決(かけつ)、着実穏健なる山岡千太郎を左翼とし、而してこの左右両将は予(か)ねて竹馬たり、又莫逆(ばくぎゃく)たり、水魚相縁(よ)りて以て内外響応し、鉱業会社の大企図一たび天下に公表せらるゝや、競進してその株を獲んとするもの、忽(たちま)ちにして満株を越ゆ、時勢を見るは中山氏の尤も明とする処、戦国的英雄の面目は蓋し氏の尤も理想とする処ならん。

氏は久しく久原家、北辺の業を大宰して、露領沿海の漁業権を掌握して、北海の鎖ヤク、海風万里、波涛相搏(そうばく)の処に、溌剌たる鮮鱗を網尽して、大に東洋男児の雄風を誇称したる、氏ならずんば能はざる処。 而かもこれ氏にとりては、其才貎の一班のみ、氏今や凍漁船の新事業に隱れ、久原鉱業の一角に埋るといえども、雄才漸く政界に其覇を称とする寸光勺影を投じ来る、想ふに、氏の過去はかくの如く華燿あり。氏の前途は更らに一層の光明あるべし。

要するに、氏は華城財界の奇傑にして、これを戦国武士に例を求むれば。それ直江山城守直続(兼続?)乎。

大本百松伝(昭和37年刊) P28-30

中山説太郎(1873-1961)も連島、西の浦の生まれだ。中山と言っても、今は知っている人も、少なくなったろうが、第一次世界戦争(1914-20)の、いわゆる「成金」時代には、一代の惑星として、日本の実業界を起伏せしめた、快男子である。大阪商業学校(今の大阪大学)を卒業後、島徳蔵商店に入り、同商店所有の諸鉱山の開発に成功し、ついに、山と一緒に久原鉱業株式会社に併合され、「久原」の専務にすえられたのが、世間に知られる発端である。その八面六臂も活躍振りは、つねに話の種を蒔いて、華やかな舞台を展開さしたものだ。

その一例をあげると、プレミヤム――。株券に対する「権利割増金」、の競買を、取引所でやらしたのは、日本では、中山が最初の人である。「久原」の代表者として、その戦争中、銅の払底に悲鳴をあげる露西亜帝国の首都ペテルブルグ(レニングラード)に乗込み、中山は、その売込みに凄い腕を揮って、大成功をおさめた。それは、図にあたった。一株につき、50円の高値を噴くに至った。その時の、彼の暗中飛躍は、じつに目覚しいものだった――、と、北浜雀の囀る「島徳物語」の中で、よく聞かされる一節なんだ。

ことに面白いのはそのロシアへ行ったとき、向こうの要路者に捻じこんで、北海漁業の権利を獲得し、帰朝するとすぐ、「日露漁業」を創立したことだ。いかにも、海に縁のある、連島人らしいではないか。

日本中を煙にまいて、せせら笑ってる“面魂”の太さ、中山説太郎は、どこまでも、「海賊大将軍」の地をひく、連島男であった。

晩年は、連島西ノ浦の自邸に、悠々自適しておった。風雲に乗じる者は、風雲が起こらねば、いかなる偉材も、活動の舞台がない。彼のような、資本主義自由時代に大きくなった人間は、こんどの大戦争にも、働く余地はなかった。昭和36年10月、自邸に病没、享年88

Copyright 2018 旧中山家住宅再生委員会