■建物等について-建築様式や規模-

中山家当主である中山説太郎が、出身地である現在の倉敷市連島町西之浦に邸宅建設の準備を始めたのは、明治44年(1911)頃のことであり、それから約10年の歳月をかけ大正8年に、建物および庭園などの住宅全体がようやく完成した。「お城の様な家に住んでみたい」というご母堂の念願に応えたいという孝行心からの建設であったようである。説太郎は、建設費用として、40万円を用意したという。1万坪におよぶ自前の土地(現在の倉敷芸科大の敷地の大半)から、約1000坪を敷地として確保した。

石垣再工事風景

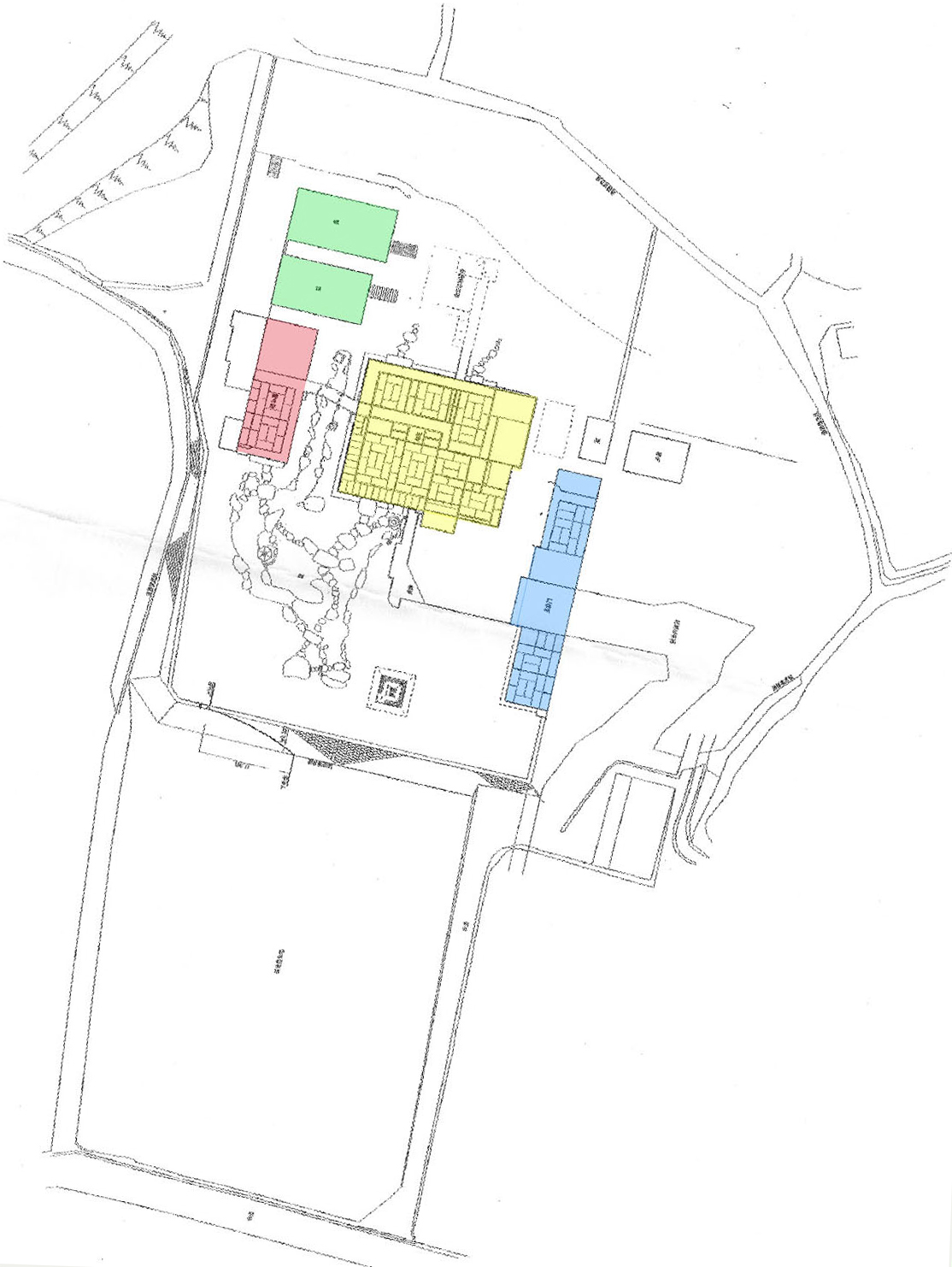

敷地全体と建物配置

●住宅主屋は、(木造2階建、桟瓦葺、入母屋造/大正3年(1914)竣工、昭和57年(1982)一部改修増築)

1階は桁行10間、梁行8間の規模で、後に東側で桁行半間、梁行4間の増築とともに、台所、食堂、脱衣、浴室、WCが、アルミサッシや乾式新建材にて改修されている。外壁もこの部位はモルタル仕上げとなっている。表玄関の軒は吹寄垂木の化粧木舞天井で、玄関内部は四半張りの白御影石貼床で式台を備えた格式の高い構えとなっている。

外壁は、白漆喰塗り(一部割竹縦張り)とし、中央部からやや右寄りに玄開、6帖の取次の間を設ける。取次の間の右手に

客間には南と西の面に疂敷の広縁があり、西の広縁は一部が板敷となって北面へ繋がる。取次の間の正面奥は14帖の奥の間に繋がり、奥の間からは左手に疂敷きの中廊下ヘと繋がる。中廊下は、北側に二つの和室(8帖)をそれぞれ繋ぎながら、西の板敷広縁にでる。北面の和室は、それぞれ床付きで、北面の板敷広縁を介して、中庭を眺めることが出来る。

木造2階建て(厨子2階で2階は物置)の上屋根は人母屋造り桟瓦葺きとなっており下屋根は桟瓦葺きで軒先1030mm幅は銅板葺きとなっている。軒の出は跳ね木により1930mm程度あり、茅負、木負。地垂木により厚みのある屋根となっいるが桟瓦の使用により俊爽な雰囲気がある。

●長屋門は、(木造2階建、本瓦葺、入母屋造/大正4年(1915)竣工)

8帖の南面から西面に濡れ縁がつき、南面には外便所も設けられている。門の右側は、元は納屋と風呂、便所であったが、その後、納屋の一部が使用人部屋として改装され6帖と3帖の和室となっている。いずれにも押入がつく。全体として、非常に大きく武家屋敷のような威厳があり、かつて説太郎の母が「お城のように」にと要望したとおりの風格ある門となっている。

●離れ屋は、(木造2階建、桟瓦葺、入母屋造/大正3年(1914)竣工)

●中蔵、米蔵は、(木造2階建(土蔵造)、本瓦葺、切妻屋根/大正3年(1914)竣工)

いくつかのエピソード

大本組60年史,100年史より

*a)大本組60年史、P60、「 大正6年に、当時連島で、飛ぶ鳥を落とす勢いであった久原鉱業所専務理事中山説太郎邸の、部分工事の請負いをしている」

*b)大本組100年史、P11、「この時期には、久原鉱業所の専務理事、中山説太郎氏の邸宅の部分工事を請け負っており、造船の仕事ばかりでなく、住宅工事も手がけていた」

水路は、裏の山から引いた清水を流していた。 いまも裏庭にはその池が残っている。説太郎の師であった久原房之助は、鉱山開発での水抜きの経験から、神戸住吉の邸宅に山の清水を引いた冷房装置を使っていたと伝えられるが、説太郎も倣ったのかもしれない。

迎賓館としても 利用されていた。公選2人目の三木岡山県知事(1951(昭和26)~1964(昭和39))は、県南に工業地帯を建設し、企業誘致に傾注していた。候補地が水島に決まってから、まず三菱石油の誘致(1958/2)に成功し(300回以上日参したとの逸話が残っている)、つぎに日本鉱業(1959/9)の誘致にも成功した。つづいて、川崎製鉄の誘致にかかるが、すでに山口県に決まっていた立地先を易々と変更できるわけがない。神戸の川鉄本社に足繁く通い「また、あいつが来たか」と川鉄幹部があきれるほどだったという。ちょうど、そのころ、この事態の打開を目指して会合がこの邸で行われているらしい。当時、この邸に出入りしていた三宅勇次郎(現所有者の祖父)が、会合の参加者の中で、「印象にのこった人達」を挙げている。

| 小林中 | 影の経団連会長と云われた実力者、1956産業計画会議委員(議長・松永安左ヱ門) | |

| 松永安左ヱ衛門 | 戦後、電力会社9社に編成し、日本経済の発展の基礎を築いた恩人 | |

| 西山弥太郎 | 当時の川崎製鉄社長(1950/8~1966/7) | |

| 藤本一郎 | 後の川鉄社長(1966/7~1977/8) | |

| 平塚常次郎 | 日魯漁業社長(1950/10~1955) | |

| 三木行治 | 岡山県知事(1951/5~1964/9) |

Copyright 2018 旧中山家住宅再生委員会